糖尿病综合管理包括教育、饮食治疗、运动治疗、药物治疗及自我监测5项内容。血糖监测是评估糖尿病病情的基本手段,也是医患之间沟通互动的重要桥梁。目前临床上血糖监测可反映”点”、”线”、”面”等不同的血糖内容。”点”是指利用血糖仪进行的毛细血管血糖监测[包括患者自我血糖监测(SMBG)及在医院内进行的床边快速(POCT)血糖检测],”线”是指利用动态血糖监测(CGM)进行的72 h持续葡萄糖监测,”面”指检测反映2~3周平均血糖水平的糖化白蛋白(GA)和2~3个月平均血糖水平的糖化血红蛋白(HbA1c)等。不同监测方法及指标在临床中的作用和定位:毛细血管血糖监测是血糖监测的基本形式,HbA1c是反映长期血糖控制水平的金标准,CGM及GA是对上述的有效补充。

目前我国血糖监测临床实践中存在的问题主要表现为”五少”现象,即监测数据少、数据评价少、临床指导少、血糖监测个体化处方少、行动少。临床医护人员及患者对血糖监测的重视和关注程度不够,糖尿病患者缺乏针对血糖监测的系统指导和教育,而部分临床医生也缺乏根据血糖监测结果规范治疗行为的指导和训练,因此需要进一步加强培训,使医护人员能针对患者的具体情况开出个体化的血糖监测处方,更好地指导患者进行科学化的血糖监测,从而优化患者的血糖控制。

一、”点”——SMBG

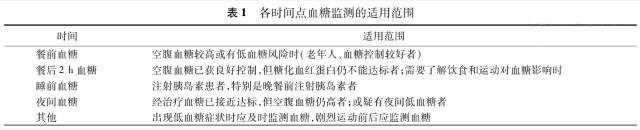

2015年版《中国血糖监测临床应用指南》建议所有糖尿病患者应进行SMBG,特别是胰岛素治疗的患者。血糖监测的时间点一般为三餐前、餐后2 h、睡前及夜间(比如凌晨2:00—3:00)(表1)。血糖监测的时点和频率应根据患者的具体情况制定,其总体原则为:胰岛素治疗的患者需要平均每日至少3次的SMBG,并综合考虑患者病情需要和监测依从性,制定相对个体化的监测处方;非胰岛素治疗的2型糖尿病患者,一般可每周监测3 d,在特殊情况下进行短期强化监测。

具体而言,对于血糖控制较稳定的患者,可减少监测频率。但对于近期血糖波动大,或有低血糖发生、处于治疗方案调整期间或围手术期、妊娠期间等各种情况的患者,应增加监测频率。例如,使用胰岛素强化治疗(每天多次胰岛素注射或应用胰岛素泵治疗)的患者,治疗开始阶段由于需要频繁调整药物剂量,同时防范低血糖发生,应每天监测血糖5~7次,包括空腹、餐前、餐后、睡前和夜间。治疗达标之后,每日SMBG的次数可减至2~4次,建议涵盖空腹、晚餐前后和睡前血糖(表2)。而每天1~2次基础胰岛素注射配合口服药物治疗的患者可采用”基础胰岛素治疗的315血糖监测方案”,即每周监测3 d空腹血糖,每2~4周复诊1次,复诊前1 d监测5点血糖谱(空腹、三餐后和睡前)。使用预混胰岛素者亦可采用”315血糖监测方案”,即改为监测空腹和晚餐前血糖,根据空腹血糖调整晚餐前胰岛素剂量,根据晚餐前血糖调整早餐前胰岛素剂量,其余与前相同。

需要指出的是,毛细血管血糖监测只能用于糖尿病患者的血糖监测,不能用于诊断。由于血糖仪采用毛细血管全血,而实验室检测的是静脉血清或血浆葡萄糖,因此两者结果存在差异。一般而言,采用血浆校准的血糖仪检测数值空腹时与实验室数值较接近,餐后或糖负荷后毛细血管葡萄糖会略高于静脉血糖;若用全血校准的血糖仪检测数值空腹时较实验室数值低12%左右,餐后或糖负荷后毛细血管葡萄糖与静脉血浆血糖较接近。

二、”线”——CGM

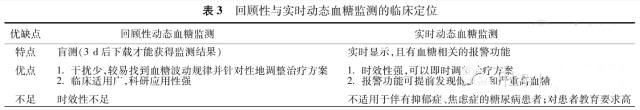

CGM是指通过葡萄糖感应器监测皮下组织间液的葡萄糖浓度而间接反映血糖水平的监测技术,分为回顾性和实时CGM两种(表3),可提供全天血糖信息,了解血糖波动的趋势,发现不易被传统监测方法所探测的隐匿性高血糖和低血糖。因此,CGM可成为SMBG的一种有效补充。

CGM在临床应用过程中,要掌握好监测的适应证和时机,并充分利用其优势,从而最大化地发挥其临床价值。回顾性CGM推荐的适应证为(1)1型糖尿病;(2)需要胰岛素强化治疗的2型糖尿病患者;(3)在SMBG指导下使用降糖治疗的2型糖尿病患者,仍出现下列情况之一:①无法解释的严重低血糖或反复低血糖,无症状性低血糖、夜间低血糖;②无法解释的高血糖,特别是空腹高血糖;③血糖波动大;(4)出于对低血糖的恐惧,刻意保持高血糖状态的患者;(5)妊娠期糖尿病或糖尿病合并妊娠;(6)患者教育。

实时CGM推荐的适应证为:(1)HbA1c<7%的儿童和青少年1型糖尿病患者;(2)HbA1c>7%的儿童和青少年1型糖尿病患者,如有能力每日使用和操作仪器;(3)有能力接近每日使用的成人1型糖尿病患者;(4)住院胰岛素治疗的2型糖尿病患者;(5)围手术期2型糖尿病患者;(6)非重症监护室使用胰岛素治疗的患者。

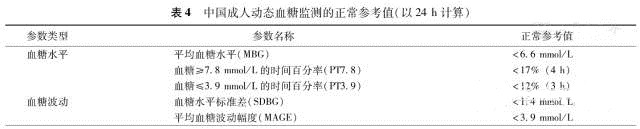

由于CGM技术测定的是皮下组织间液的葡萄糖浓度,而非静脉血或毛细血管血糖值。因此在监测结束后进行CGM数据分析之前,很重要的一步是首先对监测结果进行准确度评判,只有监测数据被确认有效,才能用来指导治疗方案。解读动态血糖图谱及数据应着重分析血糖的波动规律和趋势,并尽量查找造成血糖异常波动的原因,而不是”纠结”于个别时点的绝对血糖值。目前推荐采用”三步法”标准分析模式解读动态血糖图谱及数据,第一步分析夜间血糖,第二步看餐前血糖,第三步看餐后血糖,每个步骤先观察低血糖、后看高血糖,并找到具体的原因以指导调整治疗方案。有关动态血糖监测的正常参考值见表4。

三、”面”——HbA1c、GA

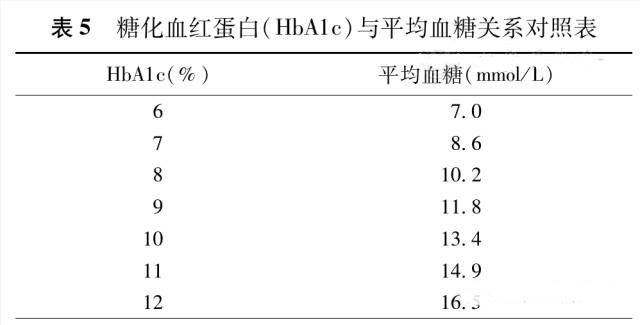

HbA1c是反映既往2~3个月平均血糖水平的指标,在临床上作为评估长期血糖控制状况的金标准,也是临床决定是否需要调整治疗的重要依据,其与平均血糖的关系见表5。HbA1c目前常用高效液相检测方法,精密度高、重复性好且操作简单,已被临床广泛采用。标准的HbA1c检测方法的正常值范围为4%~6%,在治疗之初建议每3个月检测1次,一旦达到治疗目标可每6个月检查1次。

根据2013年版《中国2型糖尿病防治指南》,2型糖尿病HbA1c控制目标为<7%。病程较短、预期寿命较长、没有并发症、未合并心血管疾病的2型糖尿病患者,可采用更严格的HbA1c控制目标(如<6.5%)。有严重低血糖史、预期寿命较短、有显著的微血管或大血管并发症,或有严重的合并症的患者,应采用相对宽松的HbA1c目标(如<8.0%)。

除了作为评估糖尿病血糖控制的金标准,近年来HbA1c的临床应用已逐渐延伸、拓展至包括糖尿病及糖尿病前期的筛查、诊断及预测等多个方面,已逐步成为集多种功能为一体的一个复合型的血糖监测指标。2011年WHO正式发布”应用HbA1c诊断糖尿病”的咨询报告,推荐在有条件的地方将HbA1c检测作为糖尿病的辅助诊断手段,6.5%为诊断糖尿病的临界值。同时,HbA1c<6.5%不能排除经血糖检测诊断的糖尿病。由于存在种族差异,中国人群HbA1c诊断糖尿病切点可能有别于国外标准,同时鉴于目前HbA1c检测在我国尚不够普遍,检测方法的标准化程度不够高,因此暂不推荐在我国采用HbA1c诊断糖尿病。

影响HbA1c检测结果的因素包括:(1)血红蛋白的更新速度对HbA1c数值的影响:引起红细胞平均寿命增加的因素都会升高HbA1c的浓度,如脾切除后红细胞清除率下降。引起缩短红细胞寿命的因素可降低HbA1c,如溶血性贫血。(2)药物:维生素C、维生素E、大剂量的水杨酸盐、促红细胞生成素、抗逆转录病毒的药物、利巴韦林及氨苯砜等可使其测定结果降低。(3)样本贮存时间与温度:测定结果可随样本贮存时间的延长而逐渐升高。因此,对于患有贫血和血红蛋白异常疾病的患者,HbA1c的检测结果是不可靠的,而此时GA测定不受影响,是对其的有效补充。

GA能反映糖尿病患者检测前2~3周的平均血糖水平,在血糖稳定的情况下,可以用HbA1c=GA/3的简易公式来初步推算HbA1c的水平。近年国内各地开展的研究见到中国人群GA正常参考值为11%~17%。GA的临床应用包括:(1)评价短期糖代谢控制情况:GA对短期内血糖变化比HbA1c敏感,是评价患者短期糖代谢控制情况的良好指标,尤其是对于糖尿病患者治疗方案调整后疗效的评价。(2) GA和HbA1c联合检测可辅助鉴别急性应激如外伤、感染以及急性心脑血管事件等所导致的应激性高血糖。(3)筛查糖尿病:GA可用于糖尿病筛查,GA≥17.1%可辅助筛查出大部分未经诊断的糖尿病患者。GA异常是提示糖尿病高危人群需行口服葡萄糖耐量试验(OGTT)检查的重要指征,尤其对于空腹血糖正常者意义更为明显。影响GA检测结果的因素包括:(1)血白蛋白的更新速度对GA结果的影响:白蛋白更新速度减慢(如肝硬化,甲状腺功能减退等)的疾病时GA水平升高,白蛋白更新速度加快(如肾病综合征,甲状腺功能亢进等)的疾病时GA水平降低。(2)体脂含量:BMI及腰围是影响GA水平的重要因素,与之呈负性影响。

![[图文]抗凝相关出血的管理流程](http://47.114.124.203/wp-content/themes/yiou/timthumb.php?src=http://aginghealth.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/41/2017/02/07/Ht4DdsrX5P.jpg&h=300&w=400&zc=1)